« Le plus gros potentiel des algues est sans doute dans le remplacement des fertilisants » (V. Doumeizel)

« Il y a quelques années, quand on parlait de la protection des forêts, personne ne songeait aux forêts marines alors qu’elles produisent autant d’oxygène et absorbent plus de carbone que les forêts terrestres. Elles brûlent pourtant à la même vitesse, il est donc temps de les regarder », déclare Vincent Doumeizel, conseiller Océan au Pacte mondial des Nations Unies (ONU

Organisation des nations unies

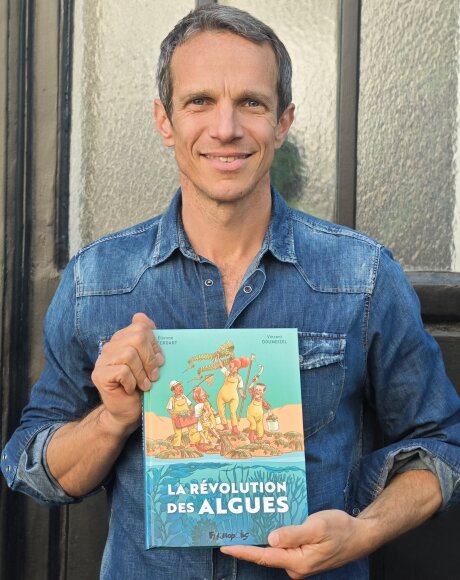

) à News Tank le 23/10/2025. Il est également fondateur de la Coalition Mondiale des algues (Global Seaweed Coalition) et écrivain, auteur notamment de « La Révolution des algues ».

Les 16 et 17/10/2025, Vincent Doumeizel était à Berlin pour le 2e Sommet européen des algues. « Lors de cet événement, on a vu plus de 50 représentants politiques se prononcer sur le potentiel des algues. Il y a eu le lancement d’une UE

Union européenne

Algae Declaration qui engage les pays à essayer de travailler sur le sujet de manière indépendante. Tout ça est très positif. Bien sûr, ça va mettre du temps mais je vois dans les algues une très belle source d’espoir pour les générations à venir », déclare Vincent Doumeizel.

Vincent Doumeizel répond aux questions de News Tank

Au niveau politique, constatez-vous une prise de conscience du potentiel des algues et une volonté de développer leur production ?

J’ai reçu le 23/10/2025 une invitation d’un festival sur les forêts, j’y vois un signe positif. Il y a quelques années, quand on parlait de la protection des forêts, personne ne songeait aux forêts marines alors qu’elles produisent autant d’oxygène et absorbent plus de carbone que les forêts terrestres. Elles brûlent pourtant à la même vitesse (même si elles ne mettent que six mois à repousser quand on les replante alors qu’une forêt terrestre aura besoin de plusieurs décennies), il est donc temps de les regarder.

En ce moment je vois beaucoup de choses qui se passent autour du sujet, avec un engouement politique, aussi bien en France qu’au Brésil. Je vais me rendre à la COP Conférence des Parties sur le Climat de l’ONU 30 à Belém. Il y aura un nombre considérable de sessions sur les algues : le Brésil les a vraiment identifiées comme une solution au changement climatique.

Au niveau européen, j’étais les 16 et 17/10/2025 à Berlin pour le Sommet européen des algues, où on a vu plus de 50 représentants politiques se prononcer sur leur potentiel. Il y a eu le lancement d’une « UE Algae Declaration » qui engage les pays à essayer de travailler sur le sujet de manière indépendante. Tout ça est très positif. Bien sûr, ça va mettre du temps, mais je vois dans les algues une très belle source d’espoir pour les générations à venir.

Vous promouvez l’utilisation des algues pour contribuer à résoudre les crises actuelles, notamment alimentaires, mais aussi sociales, climatiques et environnementales. Comment les algues peuvent-elles contribuer à résoudre ces différentes problématiques ?

Les algues représentent une solution multifacette face à un ensemble de problématiques actuelles, dont la faim dans le monde. Elles peuvent constituer des aliments ultra-nutritifs, avec des bénéfices avérés pour la santé, pour les hommes comme pour les animaux.

• Mais leur plus gros potentiel est sans doute dans le remplacement des fertilisants, de tous les produits chimiques issus de l’industrie fossile utilisés pour l’épandage, tels que les nitrates et les phosphates obtenus par extraction minière. Ces produits sont versés sur nos terres et vont atteindre les cours d’eau et, in fine, l’océan. Les algues vont se multiplier pour recycler ces produits. Ce faisant, elles vont parfois proliférer via des algues qu’on dit « nuisibles », alors qu’elles ne le sont pas : les algues vertes et les sargasses sont comestibles, comme toutes les algues, et leur prolifération est surtout le fruit d’une pollution excessive de nos terres.

Engrais alternatifs, filtration, captation carbone, nutrition : les différentes applications des algues »• Aujourd’hui, il y a de plus en plus de projets - notamment en Chine - visant à installer des algues dans les bassins les plus pollués afin de « filtrer » ces produits et les récupérer. Cette pratique d’épandage d’algues est d’ailleurs répandue chez les Bretons depuis des siècles. Les algues représentent donc une solution incroyable pour arriver à court terme à recréer des cycles vertueux pour les nutriments sur terre.

• Par ailleurs, les algues peuvent se substituer au plastique utilisé pour le packaging. On sait reproduire le plastique à base d’algues et celui-ci à l’avantage d’être compostable, biodégradable, et même comestible ! Ce que j’énonce là n’est pas juste une hypothèse : la société Notpla et une vingtaine d’autres le font déjà.

• Les algues représentent aussi une solution à la perte de biodiversité monstrueuse qui s’annonce car elles sont le plus grand réservoir de biodiversité au monde. En cultivant des algues, on va donc recréer de la vie, recréer de la biodiversité, et également capter plus de carbone.

• Les algues - et en particulier les microalgues - captent énormément de carbone, elles représentent donc aussi une solution face au changement climatique. Il y a des macro-algues qui poussent de 40 cm par jour pour atteindre 50 m de haut, elles vont donc créer des forêts sous-marines qui hébergent une biodiversité démentielle et qui absorbent beaucoup de carbone. Ces forêts sous-marines ont un gros avantage sur les forêts terrestres : outre le fait de pousser beaucoup plus vite, elles tombent au fond des océans quand elles meurent. Dans les sous-sols marins, les algues vont sédimenter le carbone pour des millions d’années, contrairement aux arbres sur Terre qui relâchent le carbone immédiatement après leur mort. La culture d’algues présente donc une solution de séquestration de carbone importante et cette filière pourrait être non pas seulement neutre mais bien négative. Il y a une plante aquatique qui a proliféré il y a 50 millions d’années. Elle a réduit la température de 20 degrés, séquestrant le carbone au fond des océans et a créé le climat que l’on connaît aujourd’hui. Cet événement géologique s’appelle l’événement Azolla, du nom de la fougère aquatique à l’origine de ce phénomène.

Vous avez évoqué le potentiel des algues pour contribuer à lutter à la faim dans le monde, pourriez-vous développer ?

J’ai écrit un livre, La Révolution des algues, dans lequel je pose comme postulat de départ le fait que l’Homme préhistorique est passé à l’ère moderne et à la civilisation en arrêtant d’être chasseur-cueilleur pour devenir cultivateur. Ce saut civilisationnel, nous ne l’avons jamais fait dans l’océan, or son potentiel de production est absolument considérable et très peu exploité. On a pourtant calculé qu’avec 2 % des océans cultivés de manière durable, on pourrait nourrir 12 milliards de personnes en protéines sans aucun besoin de protéines végétales ou animales, ce qui contribuerait largement à décarboner le secteur alimentaire. Cela pourrait être une réponse à la faim dans le monde. Aujourd’hui, il y a 700 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et il y a des problèmes nutritionnels très sévères en Afrique, notamment dû au manque d’iode. Or les algues sont très riches en iode.

Comme je l’ai déjà mentionné, les bénéfices pour la santé des algues sont avérés : elles sont naturellement antivirales, antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires et ce sont les prébiotiques naturels les plus puissants pour notre intestin. Au Japon, où l’on mange des algues tous les jours, on voit que l’espérance de vie est de très loin la plus grande au monde, avec des taux de cancer 40 fois inférieurs à d’autres pays et des taux de maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, qui sont très bas également.

Dire que les algues représentent une solution nutritive ça n’est pas un concept, c’est une réalité pour environ un milliard de personnes en Asie qui se nourrissent déjà largement d’algues. Sur ce continent, il y a déjà 40 Mt Millions de tonnes d’algues cultivées chaque année, c’est l’équivalent d’une filière céréalière dans un beau pays européen.

En Asie, il y a déjà 40 Mt d’algues cultivées chaque année, c’est l’équivalent d’une filière céréalière dans un beau pays européen. »Les algues peuvent aussi être utilisées pour alimenter les animaux d’élevages. J’ai évoqué précédemment leurs bienfaits en matière de santé pour les humains, c’est aussi valable pour les animaux, on pourrait donc les substituer aux antibiotiques qu’on leur donne, comme l’a démontré en France la filière « Merci les algues ».

Une algue australienne en particulier pourrait être révolutionnaire pour la décarbonation : si on donnait 40 grammes par jour de cette algue à toutes les vaches du monde, cela diminuerait leur production de méthane quasiment de 90 %. Ça aurait le même effet que d’arrêter toutes les voitures et tous les camions du jour au lendemain…

Cette algue n’est sans doute pas la seule à avoir un tel potentiel : à l’heure actuelle, on sait cultiver vingt algues sur les 12 000 existantes qui sont toutes comestibles, donc la comparaison avec les chasseurs-cueilleurs est tout à fait pertinente. Il s’agit de voir s’il n’y a pas d’autres algues locales qui ont les mêmes propriétés ; et ce, afin d’éviter de reproduire les erreurs que l’on a faites sur Terre en pratiquant l’agriculture intensive, en cultivant des espèces non endémiques, des espèces génétiquement modifiées…

Où en est la production d’algues en France ?

Elle est à l’âge de pierre puisque 99 % de la production mondiale d’algues est asiatique. Les algues que l’on trouve dans notre alimentation, dans les sushis, dans les makis, etc., sont principalement des algues cultivées en Corée du Sud car le Japon n’exporte pas sa production d’algues, il les garde pour sa propre consommation.

Aujourd’hui, dans le monde, il y a 66 millions de km²- avec les conditions écologiques adéquates - disponibles à la culture d’algues. Or on cultive moins de 2000, et uniquement en Asie.

Le Japon et la Chine ont commencé la culture d’algues il y a un demi-siècle environ, ils ont 50 ans d’avance sur nous. La France est le deuxième territoire maritime au monde et elle produit 0,01 % de la production d’algues mondiale. On a une seule ferme de taille un peu conséquente en France, au large de Quimper. 99 % de la production française vient de la cueillette d’algues sur les plages, une pratique qui ne peut pas être étendue puisqu’elle met en danger les stocks et peut mener à l’extinction d’espèces. La menace est d’ailleurs déjà là.

Vous avez expliqué quel est le potentiel des algues. Dès lors, comment se fait-il que la production d’algues ne soit pas plus importante ? Qu’est-ce qu’il faut pour que cette révolution que vous appelez de vos vœux advienne ?

Cette révolution sera systémique, civilisationnelle, dès lors elle n’arrivera pas en dix ans. On a mis 12 000 ans à cultiver les terres tel qu’on le fait aujourd’hui, avec une production importante, efficace et permettant de nourrir autant de monde. Il faudra certes moins de temps pour cultiver les océans mais cela ne se fera tout de même pas en un jour.

Pour le moment, on ne sait cultiver que vingt types d’algues, toutes asiatiques. »Le premier frein se situe au niveau de la connaissance. Pour le moment, on ne sait cultiver que vingt types d’algues, toutes asiatiques. Il faut non seulement apprendre à les cultiver mais aussi à les maintenir en bon état, à les protéger des agressions, etc. Or on a aujourd’hui trop peu de scientifiques qui travaillent sur ces questions. On a 600 chercheurs français qui travaillent sur deux types de blé très similaires qu’on cultive depuis 12 000 ans, pour 70 chercheurs qui travaillent sur 12 000 types d’algues très différentes que l’on tente de cultiver depuis une décennie…

Il va donc falloir que les jeunes aillent étudier les algues, ce qui va nécessiter au préalable qu’on les convainque d’aller étudier la biologie marine. Ce sont des études longues, donc la révolution va sans doute prendre une génération.

Un autre verrou que l’on doit faire sauter, c’est le manque de connaissances technologiques. On doit apprendre à décomposer les algues : toutes ne sont pas forcément propres à la consommation alimentaire en raison de leurs goûts, de leurs textures, qui peuvent être rebutants, mais ces algues possèdent des composés actifs extrêmement intéressants pour la cosmétique, pour la pharmaceutique, pour le médical, - un domaine où les algues pourraient être porteuses d’innovations significatives ! Si l’on savait décomposer les algues, cela permettrait de ne pas les gaspiller, en utilisant leurs composés pour le bio packaging d’un côté, les médicaments de l’autre, etc.

Reste-t-il donc encore beaucoup de choses à découvrir dans le monde des algues ?

Il faut se rendre compte qu’on ne connaît pas tout le potentiel des algues, elles ont sans doute encore bien des choses à nous révéler car les forêts marines sont un univers extrêmement foisonnant. Les algues vertes et rouges sont les premiers organismes vivants multicellulaires sur Terre, elles ont 1,5 milliard d’années d’évolution.

Il y a un demi-milliard d’années, les algues vertes ont migré sur terre et ont donné naissance à toute la végétation que l’on voie autour de nous. Le moindre brin d’herbe, le moindre fraisier, le chêne, le baobab, etc., viennent tous des algues vertes et donc l’algue verte a plus de points communs avec ces espèces qu’avec une algue rouge. La différence entre les deux est plus grande qu’entre un champignon et un éléphant, on voit donc bien tout l’éventail des possibles… Or on manque non seulement de scientifiques mais aussi de formations. La France a lancé son plan stratégique pour les algues et on n’a pas de formation pour faire de l’algologie aujourd’hui ! On a donc tout à mettre en place.

Au-delà de la recherche, que manque-t-il pour développer la filière des algues en Occident ?

Il manque aussi un marché, c’est probablement une des choses les plus cruciales. Aujourd’hui les gens mangent peu d’algues, même si les grands chefs découvrent leur potentiel gastronomique. On dit souvent que les algues ne sont pas bonnes, mais le cacao ou les patates non plus si vous les mangez crus, or on les consomme sous forme de frites ou de chocolat… C’est pareil avec les algues : il faut qu’on apprenne à les cuisiner, ça va prendre du temps mais le soft power coréen et japonais, avec les mangas, les séries coréennes, etc., peut nous aider à changer nos habitudes alimentaires. D’ailleurs on voit que la nouvelle génération qui consomme ces produits culturels est beaucoup plus ouverte à manger des algues que les générations précédentes.

Comme je l’expliquais précédemment, on peut aussi développer un marché des algues sur le secteur de l’élevage. Les paysans pourraient acheter des biostimulants algosourcés au lieu des fertilisants chimiques.

Par ailleurs, il faut aussi des réglementations pertinentes qui manquent sur le sujet. On y travaille activement avec la Coalition Mondiale des algues (Global Seaweed Coalition).

Quelle est l’échelle financière requise au niveau européen pour lancer la production d’algues à grande échelle ?

On a effectivement aujourd’hui un problème de financement car le retour sur investissement ne se produira que d’ici dix ou quinze ans, or aujourd’hui les investisseurs et les fonds d’investissement ont des objectifs sur cinq ans, sept au maximum, donc les sociétés d’algues n’arrivent pas à lever des fonds. Selon moi, on a besoin de 250 M€ d’investissement pour faire décoller dans l’UE la filière des algues. Au vu des bienfaits que cette filière produira, cette somme n’est pas monstrueuse… Cette somme, mobilisée par les institutions européennes, permettrait de faciliter l’investissement privé. Lever ces 250 M€ est l’un des objectifs de notre Coalition.

Vous avez démontré comment les algues peuvent contribuer à lutter contre la faim dans le monde, peuvent-elles répondre à d’autres injustices sociales ?

Absolument, car elles vont apporter des sources de revenus et d’emplois dans les régions côtières où les populations pauvres ont tendance à augmenter, notamment dans les pays en voie de développement. Ces régions vont d’ailleurs être soumises à une perte de revenus, et de souveraineté alimentaire, puisque les ressources de la pêche vont y disparaître. Les ressources liées à la culture d’algue peuvent être inclusives. On le voit dans l’archipel de Zanzibar dont je reviens.

C’est un pays musulman, patriarcal, où il y a encore trente ans les femmes étaient enfermées chez elles. Or aujourd’hui les bénéficiaires des revenus liés aux algues sont majoritairement des femmes, ce sont elles qui touchent 80 % de la rente de la culture d’algues. Cette culture est devenue la troisième ressource de Zanzibar et a eu un impact majeur sur les droits des femmes et l’accès des filles à l’éducation. La présidente de Tanzanie actuelle, Samia Suluhu, est originaire de Zanzibar. Dans le reste de l’Afrique et en Indonésie, ce sont aussi les plus démunis et les plus marginalisés qui bénéficient des ressources provenant de la culture d’algues. C’est important car on ne peut pas faire de révolution, y compris la révolution des algues, sans s’occuper des injustices sociales.